L’Italia non è un Paese per manager (giovani)

È una constatazione Dirigenti Industria, di sei anni fa, valida per tutti i settori: dall’industria, al terziario, al pubblico. Un “gap” con altri paesi che potrebbe compromettere le prospettive di sviluppo e che va analizzato condividendo le informazioni e risolto unendo le rappresentanze manageriali, partendo dalla confederazione CIDA, per sviluppare con Istituzioni e opinione pubblica le iniziative correttive per la competitività del sistema paese. Con questa convinzione la redazione DI ri-pubblica l’articolo di Enrico Pedretti, del mensile "Dirigente", insieme alle interviste degli esperti.

Marketing and communication director Manageritalia

In Italia abbiamo pochi manager in assoluto e pochi manager giovani rispetto ai principali paesi avanzati e nostri competitor. Basti pensare che i manager pubblici e privati sono in Italia l’1,3% dei lavoratori dipendenti, contro una presenza media europea (UE 28) del 4,9% e del 2,5% in Spagna, del 3,7% in Germania, del 6,7% in Francia e del 10,3% in UK.

Altro aspetto è quello della presenza di manager giovani. Se l’età media dei manager europei è di 45,2 anni, quella italiana è di 50,2. E i confronti basati su dati Eurostat tengono conto delle differenti classificazioni, considerando solo quei manager che hanno livelli dirigenziali e sono in posizioni di executive o di c-level. Quindi non ci sono distorsioni, questa è la realtà.

Enrico Pedretti

Abbiamo meno dirigenti in assoluto perché le aziende familiari che in Europa hanno più o meno lo stesso peso (80% delle aziende) da noi hanno manager esterni alla famiglia dell’imprenditore solo nel 33% dei casi, mentre li hanno nell’80% dei casi circa in Europa: 64% Spagna, 72% Germania, 74,2% Francia e 89,6% UK. Abbiamo poi pochi dirigenti giovani e meno dei competitor per un’economia ancora troppo fondata su aziende a gestione familiare. Ma anche perché abbiamo meno aziende innovative e nei settori a elevata tecnologia, quelli dove far entrare e mettere in posizioni di comando manager giovani è un must per stare sul mercato e competere. Tutto ciò fa sì che senza questo bisogno i manager bravi vengono messi in posizioni dirigenziali, e nominati dirigenti, più tardi. Anche se non mancano in Italia realtà multinazionali o innovative che per esigenze di competenze nuove li nominano prima.

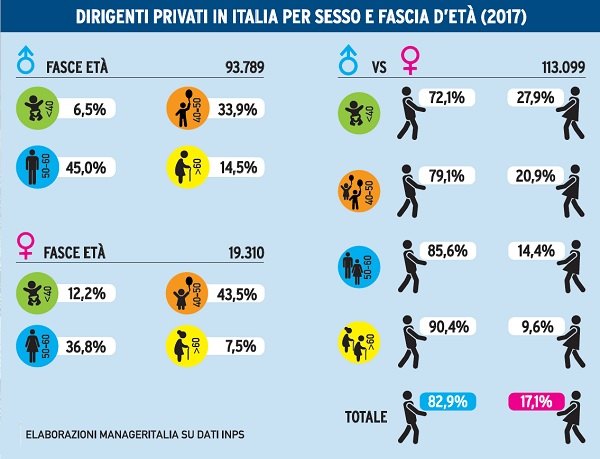

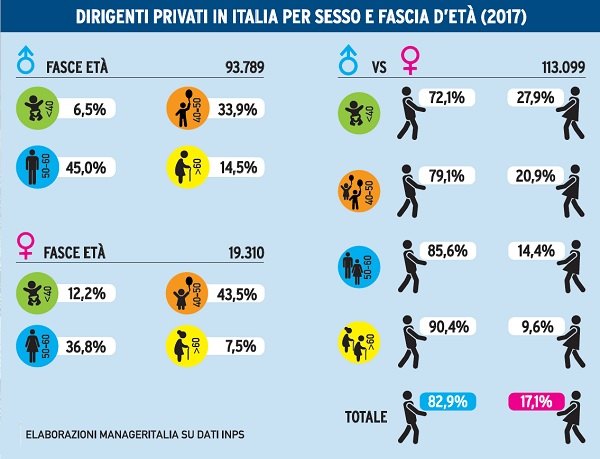

In ogni caso ai vertici i giovani stanno facendosi largo, così come le donne. Si tratta solo di facilitare questo processo necessario per crescere puntando anche sui nuovi settori, quelli a più alto valore aggiunto. Infatti, tra i dirigenti privati quelli under 35 sono meno del 2%, ma già gli under 40 sono il 7,5%. In ogni caso, nelle fasce giovani

si fanno strada con forza le donne: anche se pesano solo il 17,1% tra tutti i dirigenti, ben il 32% sono tra gli under 35 e il 28% tra gli under 40.

Che si tratti di giovani o di senior poco cambia. La realtà è che nelle aziende italiane la figura dirigenziale scarseggia.

Cerchiamo di capire il perché e cosa ne pensa chi conosce bene il mercato del lavoro e si trova a stretto contatto con aziende e manager: HR manager, executive search, consulenti di organizzazione, talent management, e capire cosa fare. Ho rivolto alcune domande a Giulio Bertazzoli, amministratore delegato Spinlight Counseling, Francesca Contardi, managing director EasyHunters, Simone Piana, VP of HR, head of talent Acquisition Int’l, Luca Vanni, partner Exeo Consulting, previous VP HR & Organisational effectiveness Emea Region, NEC Corporation.

Perché in Italia abbiamo pochi manager nelle aziende?

Giulio Bertazzoli «La crisi globale che ha investito i paesi europei (e non solo), e nello specifico le aziende, ha portato attività di ristrutturazione, change management e riduzione dei costi che hanno colpito i dirigenti riducendone il numero. Consideriamo che, soprattutto nelle pmi, c’erano realtà già con pochi manager».

Francesca Contardi - Managing Director EasyHunters

Francesca Contardi «Credo che una delle principali ragioni per cui in Italia abbiamo pochi manager sia da ricercare nella natura del tessuto

imprenditoriale italiano, all’interno del quale troviamo, per lo più, imprese familiari e realtà medio-piccole che sono, molto spesso, guidate dall’imprenditore in persona»

Simone Piana «Non credo ci siano meno manager rispetto all’estero. Le corporation con scopi internazionali e/o globali hanno modelli organizzativi piuttosto standard, quindi tendono ad avere un certo numero di manager a seconda di quanti dipendenti hanno nelle varie country. Quello che è vero e sempre più evidente è la tendenza a non avere manager di livello “apicale” essendo l’Italia spesso “clusterizzata” sotto Francia, Germania o altre nazioni europee. Questo però ha più a che fare con la taglia e rilevanza economica del nostro Paese all’interno della regione Emea».

Luca Vanni «Il tessuto economico produttivo italiano è fatto di molte aziende medio piccole, di genesi imprenditoriale, che guardano più spesso all’interno verso passaggi generazionali piuttosto che chiedersi quali siano le competenze necessarie per assicurare un futuro all’impresa. Quindi, remore di tipo culturale, ma forse anche paura di prendere a bordo persone ritenute costose e difficilmente amovibili, vero o falso che sia. Alcuni moderni approcci di temporary management e fractional management potrebbero aiutare a superare questa situazione, dando più confidenza nell’uso di risorse manageriali».

Perché abbiamo meno manager giovani ai vertici delle aziende rispetto ai paesi più avanzati?

Giulio Bertazzoli «Il limitare della crescita delle aziende ha provocato una riduzione di posizioni nella mobilità interna alle stesse e quindi negli ultimi dieci anni c’è stato un invecchiamento del management. Inutile dire che riforme pensionistiche che trattengono i dipendenti per più tempo in azienda hanno reso ancora più difficile la crescita dei giovani».

Francesca Contardi «Anche in questo caso, la ragione è da ricercare nella tipologia delle aziende del nostro Paese. La maggior parte delle piccole e medie imprese continua a privilegiare manager “pescati” all’interno della propria famiglia».

Simone Piana «Il tema è delicato e meriterebbe una riflessione ampia. C’è un tema generazionale particolarmente vero per coloro che oggi hanno tra i 30 e 35 anni e che hanno visto il proprio percorso di crescita minato se non addirittura bloccato dalle grandi crisi di inizio millennio (precarietà continua e impossibilità di costruire vere competenze). Esiste un tema di formazione e qualità dell’istruzione universitaria con riflessi importanti sulla comprensione delle dinamiche globali. A questo si aggiunga una certa ritrosia delle classi dirigenti mature a puntare e scommettere sulle nuove generazioni di leader, favorendo un naturale, sano e quanto mai necessario ricambio generazionale».

Luca Vanni - Partner Exeo Consulting

Luca Vanni «È probabile che un imprenditore preferisca introdurre qualcuno “di esperienza” piuttosto che giovani brillanti magari percepiti più come “alieni”. Abbiamo una cultura nazionale ancora abbastanza legata a criteri di età per certe posizioni. In Italia si diventa manager molto più tardi. Spesso si diventa dirigenti per anzianità in azienda, premiando quindi la fedeltà in primis, non le capacità, o quantomeno non necessariamente le capacità legate al futuro. Il ritardo con cui le ultime due generazioni entrano nel mercato del lavoro, la difficoltà a fare esperienze significative in modo veloce. Ahimè, i giovani manager brillanti vanno a lavorare all’estero. Scegliete voi le cause in questo mix infernale».

Quando e perché serve un giovane?

Giulio Bertazzoli «I giovani servono sempre, come ricambio generazionale, per portare nuove idee e sicuramente più energia. Sui giovani però occorre investire in formazione e dargli il tempo di crescere».

Francesca Contardi «Un manager giovane è essenziale in tutte le aziende legate al mondo della tecnologia, ma credo che una figura anagraficamente meno matura possa fare la differenza anche in settori più tradizionali perché ormai tutte le aziende, indipendentemente dalla grandezza e dal mercato in cui si muovono, sono costrette – in un modo o nell’altro – a fare i conti con il digitale».

Simone Piana - VP of HR, head of talent

Acquisition Int’l

Simone Piana «Il giovane, così come il portatore di diversità in generale, serve proprio perché portatore sano di nuove visioni, prospettive e capacità di intendere il reale. A ciò si aggiunga l’evoluzione dei modelli di business guidati dal digitale, dall’automation e dai big data, che richiedono competenze che principalmente le nuove generazioni hanno e stanno sviluppando. Questo è, o meglio sarebbe, ancora più impattante in un paese a bassa informatizzazione come il nostro».

Luca Vanni «Serve per portare energia e nuovi modi di pensare, competenze digital intese non in senso strettamente tecnico, nuove visioni sui confini organizzativi molto più aperti in ottica di network ed ecosistemi; preparare una successione di personaggi chiave. Inoltre, la propensione media all’innovazione e al rischio è maggiore nei giovani che nelle persone più avanti nella carriera».

Giulio Bertazzoli - Amministratore Delegato Spinlight Counseling

Ma i senior?

Giulio Bertazzoli «I senior sono necessari in quanto portano la loro esperienza. Vengono scelti dalle aziende anche perché sono in grado, vista la loro competenza, di coprire i ruoli velocemente e di portare i risultati prima».

Francesca Contardi «I senior devono per forza di cose imparare ad adattarsi al mondo che, grazie alle tecnologie, cambia sempre più velocemente. Non è più possibile pensare di poter ragionare soltanto in maniera analogica».

Simone Piana «La seniority è un asset indispensabile per le aziende poiché nutre e conserva i valori distintivi dell’organizzazione, permette alle aziende di navigare mercati e tempi ambigui e in continua evoluzione, spesso non lineare. Garantisce una continuità aziendale anche in presenza di turbolenze violente. Il tema vero è come mettere tutto questo a disposizione di nuove generazioni di manager che siano in grado di portare i modelli di leadership verso il prossimo stadio di sviluppo».

Luca Vanni «I senior continuano a essere preziosi, ma devono interiorizzare che il mondo è cambiato, è veloce, è destrutturato, che la creazione di nuovi contenuti e competenze è tale che devono impegnarsi molto di più che in passato nel proprio autosviluppo. Ci sono tante cose nuove da padroneggiare, ma ci sono anche tante altre in cui forse è meglio dare spazio ai giovani, fornendogli nel contempo supporto e mentorship, in una relazione di arricchimento reciproco».

Cosa serve al nostro management per incidere sempre più sullo sviluppo?

Giulio Bertazzoli «Oggi sono necessarie competenze che solo pochi anni fa non solo non erano importanti ma neanche esistevano! Parliamo del digitale, di soft skill come intelligenza emotiva ed empatia e capacità di visione al di fuori del proprio ambito tecnico».

Francesca Contardi «Penso che per poter incidere in modo sempre più significativo sullo sviluppo siano fondamentali la formazione e l’aggiornamento continuo. Un aspetto che nessuno, in azienda, può permettersi di trascurare».

Simone Piana «Serve una visione globale, comprensione e consapevolezza delle dinamiche sociali, economiche e finanziarie che incidono sui comportamenti dei cittadini consumatori. Serve la volontà di mettersi e mettere in continua discussione modelli di business che hanno cicli di vita assai più brevi rispetto a 2-3 decenni fa. Serve la volontà di circondarsi di talenti e competenze “diverse e differenziate” e costruire ecosistemi organizzativi che permettano alle persone di “essere il meglio che sono”».

Luca Vanni «Serve confronto ed esperienza internazionale, attitudine al benchmarking e una classe politica che crei visione e spazi dove un management moderno possa creare innovazione, cultura d’impresa e della responsabilità. Oggi siamo molto, molto lontani da questo scenario. Aggiungerei che dovremmo cambiare la cultura sul fallimento, sull’errore, questa è la più grave mancanza di conoscenza nella nostra cultura. Fallire non è consentito. Perciò il rischio viene limitato al massimo. L’ambiente diventa asfittico e i giovani brillanti se ne vanno».

Pubblicazione dell'articolo autorizzata dall'autore e dal Comitato di Redazione di "Dirigente" il mensile di Manageritalia, accessibile cliccando qui.

Notizie della settimana

152 piani formativi per rafforzare le competenze manageriali necessarie al passaggio generazionale, ai cambiamenti di assetto societario e alla trasformazione digitale nelle PMI...

Cuzzilla: “La managerialità è la cerniera tra visione industriale e sviluppo diffuso, tra centro e periferie”

Presentato il Libro bianco del Mimit al CNEL il 29 gennaio. Lo studio identifica i fattori di sviluppo e valorizza il contributo dell'industria..

Pianificare gli scenari per garantire la resilienza strategica

Incontro ALDAI-Federmanager a Milano il 25 febbraio aperto a tutti gli interessati all’innovazione epocale

Regione Lombardia ha deciso di dotarsi di una legge per la sicurezza sul lavoro con una gestione della formazione utile a prevenire gli..

Secondo le aspettative delle grandi imprese industriali associate a Confindustria, la produzione è attesa stabile in gennaio, ma con un quadro in miglioramento..

Localizza

Localizza

Stampa

Stampa

WhatsApp

WhatsApp